国内外の牛乳需要の推移と牛乳離れを防ぐ方法

牛乳は私たちの食生活に欠かせない存在ですが、国内外でその需要には違いが見られます。特に日本では牛乳離れが進んでおり、これに歯止めをかけることが課題となっています。本記事では、国内外の牛乳需要の推移を解説し、牛乳の魅力を再認識するとともに、牛乳離れを防ぐ方法についても考察します。

国内の牛乳需要の推移

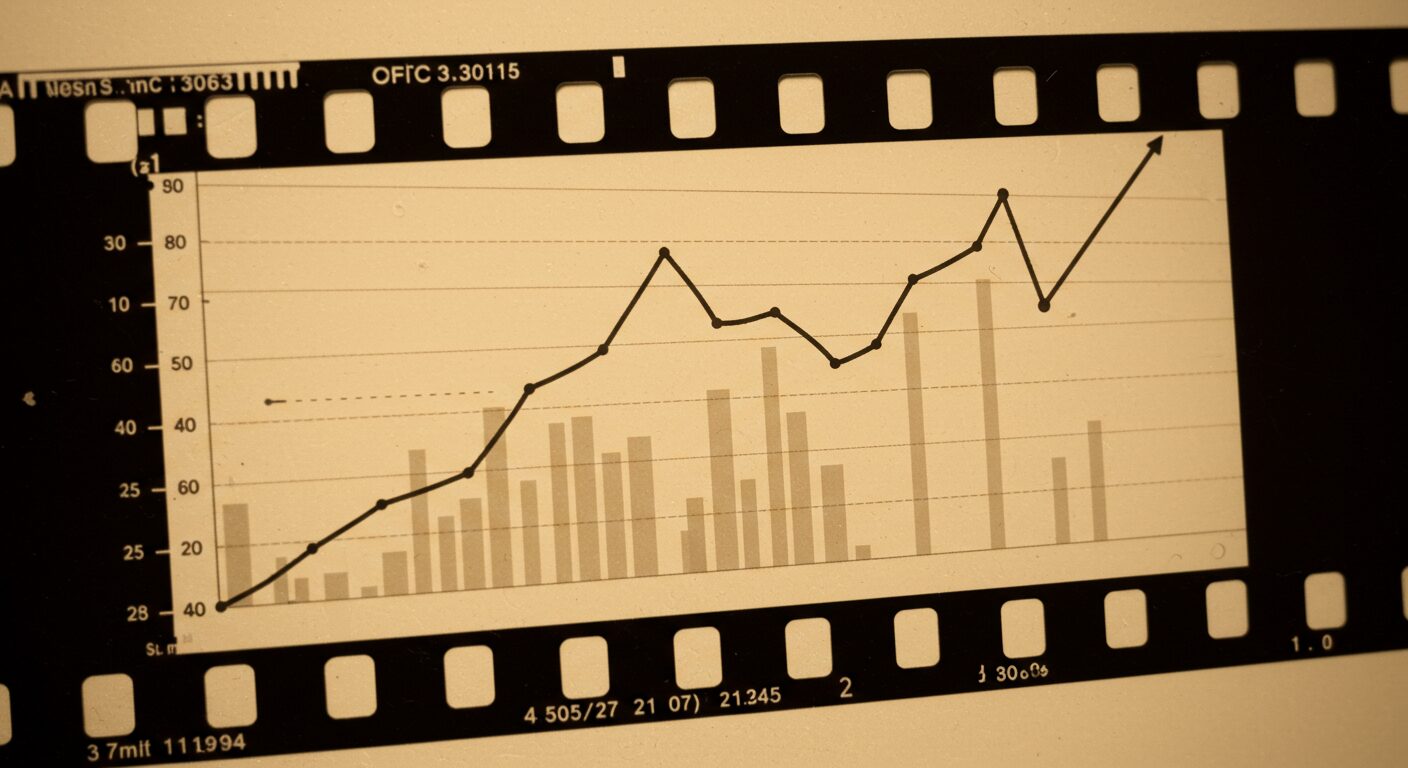

日本の生乳生産量は1996年度をピークに減少傾向が続いていましたが、近年は安定傾向にあります。2022年度の生乳生産量は約753万トンで、2015年度と比較して約1.6%増加しました。 (j-milk.jp)

地域別に見ると、北海道では生乳生産量が8.7%増加しているのに対し、都府県では6.3%減少しており、地域ごとに違いが見られます。

用途別では、飲用向けが約53%、乳製品向けが約47%となっています。特にチーズやヨーグルトなどの乳製品需要が増加しており、これらの製品向けの生乳使用量は増加傾向にあります。

しかし、牛乳の1人当たり年間消費量は減少傾向にあります。特に若年層の牛乳離れが進んでおり、多様な飲料の選択肢が増えたことや食生活の変化が影響していると考えられます。 (note.com)

国外の牛乳需要の推移

世界全体で見ると、牛乳の生産量は増加傾向にあります。2023年の世界の牛乳生産量ランキングでは、インドが約1億2,710万トンで1位、アメリカが約1億267万トンで2位、中国が約4,197万トンで3位となっています。 (globalnote.jp)

特にアジア太平洋地域では乳製品の需要が強く、インドは世界最大の牛乳生産国として知られています。インド政府の政策的支援や食品加工業の発展が、同国の牛乳生産を後押ししています。

一方、欧州では地元生産の牛乳が多く消費されており、2021年には約1億6,100万トンの生乳が生産され、そのうち96%が牛乳でした。有機農業への投資も進み、有機牛乳の生産が増加しています。 (newscast.jp)

牛乳離れに歯止めをかける方法

日本の牛乳消費を増やし、牛乳離れを防ぐためには、次のような方法が考えられます。

1. 牛乳の新たな魅力を発信する

• 牛乳の健康効果を再認識してもらうため、カルシウムやタンパク質の重要性をアピールする。

• 「寝る前にホットミルクを飲むと睡眠の質が向上する」など、ライフスタイルに関連した情報を発信する。

2. 若年層向けの商品開発

• 学校給食で牛乳を飲む機会が減った子どもたち向けに、フレーバーミルクや牛乳を使用したスムージーなどを開発する。

• SNS映えするような牛乳スイーツを提供し、話題性を作る。

3. 牛乳を手軽に摂取できる環境作り

• コンビニやスーパーで飲みきりサイズのパッケージを増やし、持ち運びやすくする。

• カフェやレストランで牛乳を使ったメニューを増やす。

4. 牛乳の価格安定化とサポート

• 生産者支援策を強化し、牛乳の安定供給を維持する。

• 牛乳価格の変動を抑えるための政策を検討する。

5. 牛乳の文化的価値を再認識する

• 「牛乳の日」や「牛乳月間」を活用し、学校や企業と協力してキャンペーンを行う。

• 伝統的な牛乳を使った料理やスイーツを紹介し、家庭での消費を促す。

まとめ

国内外の牛乳需要の推移を見てきましたが、日本では牛乳離れが進んでいる一方、世界的には需要が増加しています。牛乳は栄養価が高く、健康維持に役立つ食品です。

牛乳離れを防ぐためには、新しい飲み方の提案や若年層向けの商品開発、手軽に摂取できる環境作りなどが重要です。日常生活に牛乳を取り入れる工夫をしながら、その魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。