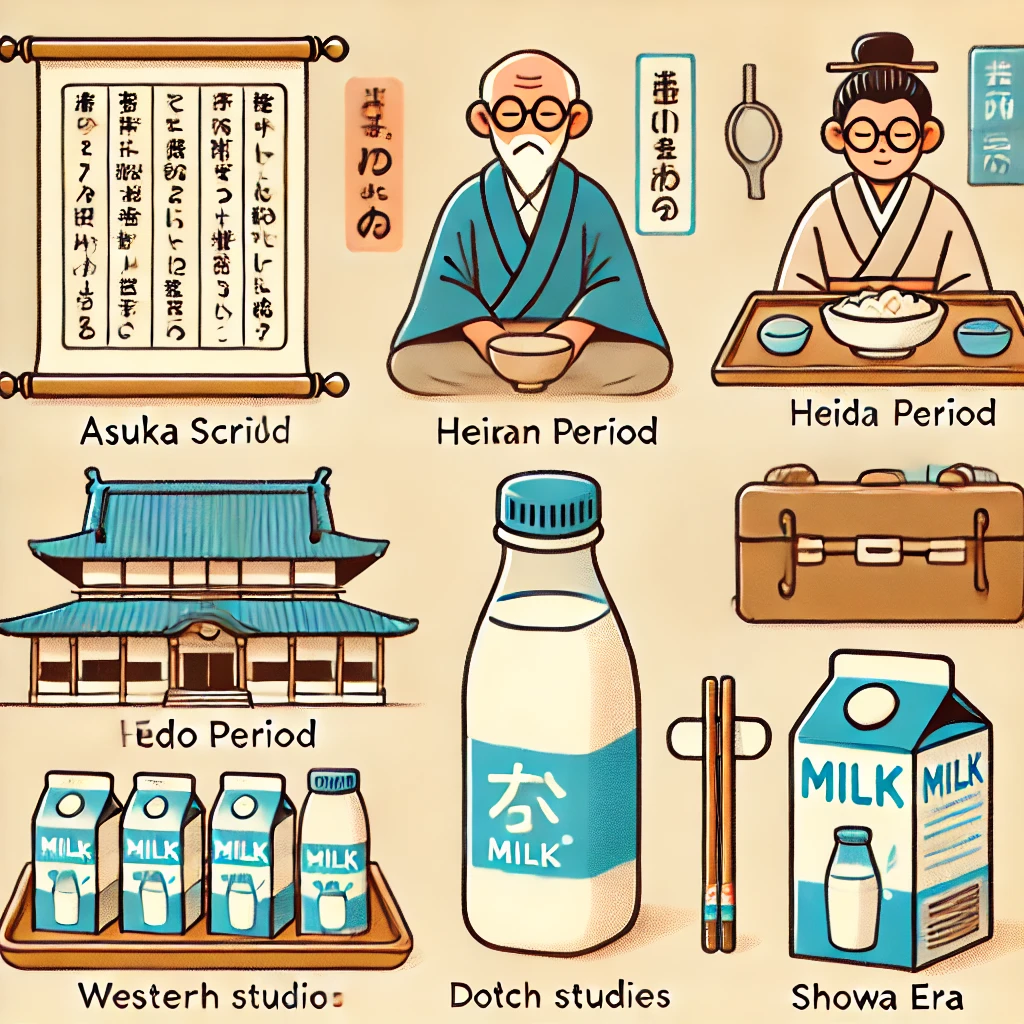

日本人はいつから牛乳を飲み始めた? 〜歴史と変遷〜

牛乳は今や日本人にとって馴染み深い飲み物のひとつですが、実は歴史的に見ると、日本人が牛乳を日常的に飲むようになったのは比較的最近、今からおよそ150年前の明治時代以降のことです。こうした経緯を踏まえながら、日本人が牛乳をどのように取り入れてきたのか、その歴史をひもといていきましょう。本記事では、日本における牛乳の歴史とその普及の過程を詳しく解説します。

牛乳の最初の記録:飛鳥時代(600年代)

日本における牛乳の歴史は、7世紀の飛鳥時代にさかのぼります。日本書紀(720年)には、推古天皇(在位593年~628年)の時代に「酪(らく)」が貢納されたという記述があります。「酪」とは、乳製品の一種で、牛乳やヤギの乳を発酵・加工したもので、現在でいうところのヨーグルトやチーズに近い食品と考えられます。これは朝鮮半島や中国から伝わったもので、当時の貴族や僧侶の間で薬用として利用されていました。

また、奈良時代の『大宝律令』(701年)には、「牛酪」「乾酪」などの乳製品に関する記録があり、これらは主に寺院や宮廷で用いられたと考えられています。しかし、これらの乳製品は今のような液体の牛乳ではなく、保存しやすい形に加工されたものがほとんどでした。これは、当時の日本では冷蔵技術が存在せず、常温で長期間保存できるようにする必要があったためです。

平安時代〜鎌倉時代(794年〜1333年):牛乳文化の衰退

平安時代に入ると、牛乳や乳製品の文化は徐々に衰退していきます。日本は湿度が高く、夏は蒸し暑く、冬は寒暖差が大きいため、ヨーロッパ原産の乳用牛の飼育には適さない環境でした。

また、山地が多く牧草地の確保が困難だったこと、当時の牛が主に労働用で乳を出す品種でなかったことなども理由です。加えて、仏教の影響により動物性食品の摂取を避ける傾向があり、牛乳は食文化として根付くことはありませんでした。

その結果、中世以降の日本では牛乳を飲むという文化は一度完全に姿を消します。

江戸時代(1603年〜1868年):蘭学と牛乳の再発見

牛乳が再び日本に登場するのは江戸時代後期、18世紀〜19世紀です。長崎・出島でのオランダ交易を通じて西洋の医学や文化が伝わり、蘭学者たちは牛乳を栄養豊富な飲み物として評価しました。杉田玄白や大槻玄沢といった人物がその価値を説き、一部の医師や学者の間で牛乳が飲まれるようになります。

江戸時代の牛乳は「高級薬」

当時の牛乳は非常に高価で、一合(約180ml)あたり銀三〜四匁(現在の価値で約1,000〜2,000円)もしました。そば一杯が銀0.2匁、1日の食費が銀1〜2匁であったことを考えると、牛乳はまさに“白い高級薬”だったのです。

輸入ではなく国産だった

当時の日本は鎖国中で、生鮮品の輸入は現実的ではありませんでした。そのため、牛乳は主に長崎の外国人居留地で飼育された乳牛から得られたものや、蘭学者らが自家飼育した牛から搾乳されたものに限られていました。生産量はごくわずかで、庶民の口に入ることはほとんどなかったとされています。

明治時代(1868年〜1912年):牛乳の本格的な普及

明治時代に入り、西洋文化の流入とともに食生活も大きく変化します。パンやバター、肉料理、コーヒーなどの西洋食と相性の良い牛乳は、都市部を中心に徐々に普及していきました。

西洋の飲用習慣と日本への影響

ヨーロッパでは紀元前から乳製品が親しまれており、1600〜1800年頃には牛乳を直接飲む文化が定着。1800年代には都市部で供給網が整備され、庶民にも広がっていきました。

日本初の牛乳店と価格の現実

1872年、東京・芝に「千葉酪農牛乳店」が開業し、日本で初めて本格的な牛乳販売が始まります。この頃の牛乳は一合あたり8銭。卵1個が1銭、うどん一杯が2〜3銭であったことを考えると、牛乳は非常に高級な飲み物でした。

軍と学校への導入

1870年代には軍で牛乳の支給が始まり、1875年には一部の学校で試験的に提供されました。これが後の学校給食での普及へとつながっていきます。

牛乳嫌いと乳糖不耐症

当時、多くの日本人は牛乳を「臭い」「お腹がゆるくなる」と嫌いました。これらの多くは乳糖不耐症によるものでしたが、当時はその認識がなく、「体質に合わない」とされていました。これを克服するため、殺菌や風味改善の技術が導入されるようになります。

大正・昭和時代(1912年〜1989年):庶民の飲み物へ

大正時代には都市部を中心に牛乳の飲用が広まり、昭和初期には価格が1合あたり3〜5銭程度に下がります。卵1個1銭、うどん1〜2銭程度と比較しても、まだやや高級な飲み物ではありましたが、庶民にも手の届く存在となっていきました。

戦後の栄養改善政策

戦後、アメリカの影響で食文化が大きく変わり、政府はパンや脱脂粉乳、マーガリン、魚、豆類、野菜と並んで牛乳を栄養源として強く推奨しました。1946年から始まった学校給食制度の中でも牛乳が取り入れられ、全国の子どもたちの食生活に定着していきました。

現代(1990年代〜現在):定番飲料としての牛乳

現在、牛乳は日本の家庭や学校、飲食店などで当たり前に見かける飲み物となりました。スーパーマーケットやコンビニでは、通常の牛乳に加え、低脂肪・無脂肪・機能性牛乳など、目的に応じた多様な製品が選べるようになっています。

一方で、乳糖不耐症の人々の存在も広く知られるようになり、代替飲料として豆乳やアーモンドミルク、オーツミルクなどの市場も急速に成長しています。

まとめ:牛乳が語る日本の食文化の変遷

日本人が牛乳を飲み始めたのは約1,400年前の飛鳥時代にさかのぼりますが、広く普及したのは明治時代以降です。西洋文化の影響、軍や学校での導入、戦後の栄養政策などを経て、牛乳は「特別な飲み物」から「日常の一部」へと変化しました。

今では牛乳は栄養面でも生活面でも欠かせない存在となっています。牛乳の歴史を知ることで、私たちはその価値をより深く理解し、改めてその魅力に気づくことができるでしょう。