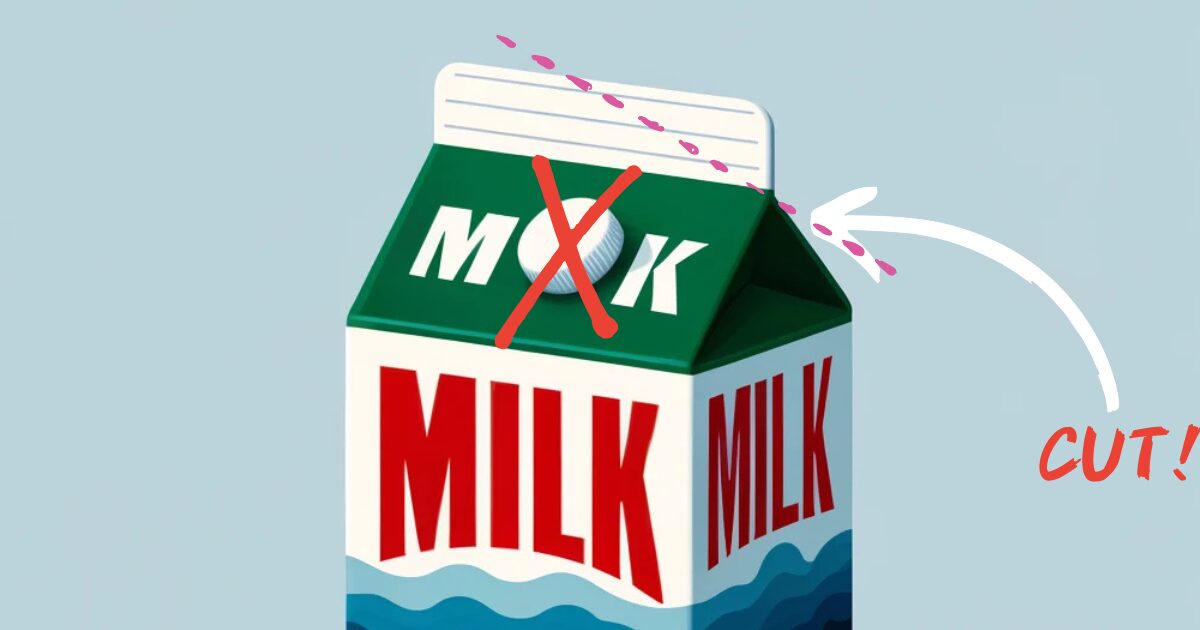

懐かしの「カットする牛乳パック」— あの開け方、覚えていますか?

画像の位置でカットする及びスクリューキャップと併用する「カットする牛乳パック」は存在しませんのでご注意ください。

牛乳パックの開け方といえば、今では「注ぎ口を開く」タイプが主流。しかし、かつてはハサミや包丁でパックの角をカットして開けるのが一般的でした。懐かしいと感じる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、かつての「カットする牛乳パック」の思い出を振り返りながら、当時の開け方の特徴や時代背景、現在の牛乳パックの進化について掘り下げます。牛乳好きな方も、昔ながらの牛乳の記憶を懐かしむ方も、ぜひ最後までご覧ください。

カットする牛乳パックの時代

1970年代から1990年代初頭にかけて、日本では「カットして開ける牛乳パック」が広く流通していました。四角い紙パックの一角に「ここを切ってください」と印字されており、ハサミや包丁を使って開けるのが一般的でした。

開け方はシンプルでしたが、子どもの頃は大人に頼んで切ってもらったり、不器用な開け方をして牛乳をこぼしてしまったりと、さまざまな思い出がある方も多いのではないでしょうか。

最近は見なくなりましたが、当時とは少し様相を変えながらも、残っている商品もあります。画像は、常温保存可能ならくのうマザーズ「大阿蘇牛乳」です。

空気抜き用のカット口もあります。

カットする開け方のメリット・デメリット

メリット

- 開けた後も丈夫

カットするタイプの牛乳パックは、開け口が広がりにくいため、冷蔵庫内で倒れても中身がこぼれにくいという利点がありました。 - 紙ストローとの相性が良い

そのまま紙ストローを差し込めるので、直接飲むのに適していました。今では環境問題の観点から紙ストローが再び注目されていますが、昔のパックと相性が良かったのは興味深い点です。 - 比較的長期間、形状を維持しやすい

きれいにカットすれば、パックの形状を維持したまま冷蔵庫で保存できました。

デメリット

- ハサミや包丁が必要

急いでいる朝など、わざわざハサミを取り出してカットするのは少々面倒でした。また、切り口がギザギザになってしまうと、うまく注げずにこぼれることもありました。 - 切り口が危ない

包丁で雑に開けると、鋭利な切り口になってしまい、指を切ってしまうこともありました。子どもがいる家庭では特に注意が必要でした。 - 注ぐときにこぼれやすい

角を切るだけの構造だったため、勢いよく注ぐと牛乳が飛び散ることもありました。今の折りたたみ式の注ぎ口と比べると、やや不便な面がありました。

いつから変わった?牛乳パックの進化

カットする牛乳パックは1990年代から徐々に姿を消し、現在主流の「開けて注ぐ」タイプに移行していきました。その背景には、次のような理由があります。

- 利便性の向上

そのまま手で開けられる構造にすることで、消費者の手間を減らし、より簡単に牛乳を飲めるようになりました。 - 安全性の向上

ハサミや包丁を使う必要がなくなり、指を切るリスクが減りました。特に子どもがいる家庭では、この変化は歓迎されたでしょう。 - 流通の効率化

折りたたみ式の注ぎ口は密封性が高く、輸送中のこぼれや品質劣化を防ぎやすくなりました。 - 環境への配慮

昔の牛乳パックは比較的厚手の紙で作られており、リサイクルしにくい側面がありました。現在では、リサイクルしやすい素材や形状に改良されています。

懐かしさとともに牛乳の魅力を再発見

カットする牛乳パックの時代を懐かしむと同時に、改めて牛乳の魅力にも目を向けてみませんか?

・牛乳の風味は変わった?

パックの素材や構造の進化によって、牛乳の保存性や風味が向上しています。特に低温殺菌牛乳やノンホモジナイズ牛乳など、昔よりも選択肢が増え、より美味しく牛乳を楽しめる時代になっています。

・あの頃の味を再現するなら?

「昔飲んだ牛乳の味が忘れられない!」という方は、瓶入りの牛乳や低温殺菌牛乳を試してみるのもおすすめです。特に「成分無調整」のものは、より自然な風味を味わえます。

・家で楽しむ牛乳レシピ

懐かしの牛乳パックを思い出しながら、昔ながらのホットミルクや牛乳寒天を作ってみるのも楽しいかもしれません。

まとめ

「カットする牛乳パック」という一見ささいな記憶も、振り返ってみると時代の変化を感じられる興味深いテーマです。技術の進化とともに牛乳パックは便利になりましたが、昔の不便ながらも温かみのある開け方には、どこか懐かしさを感じます。

あなたの思い出の中には、どんな牛乳パックの記憶がありますか?ぜひ、家族や友人と昔話をしながら、牛乳を楽しんでみてください。