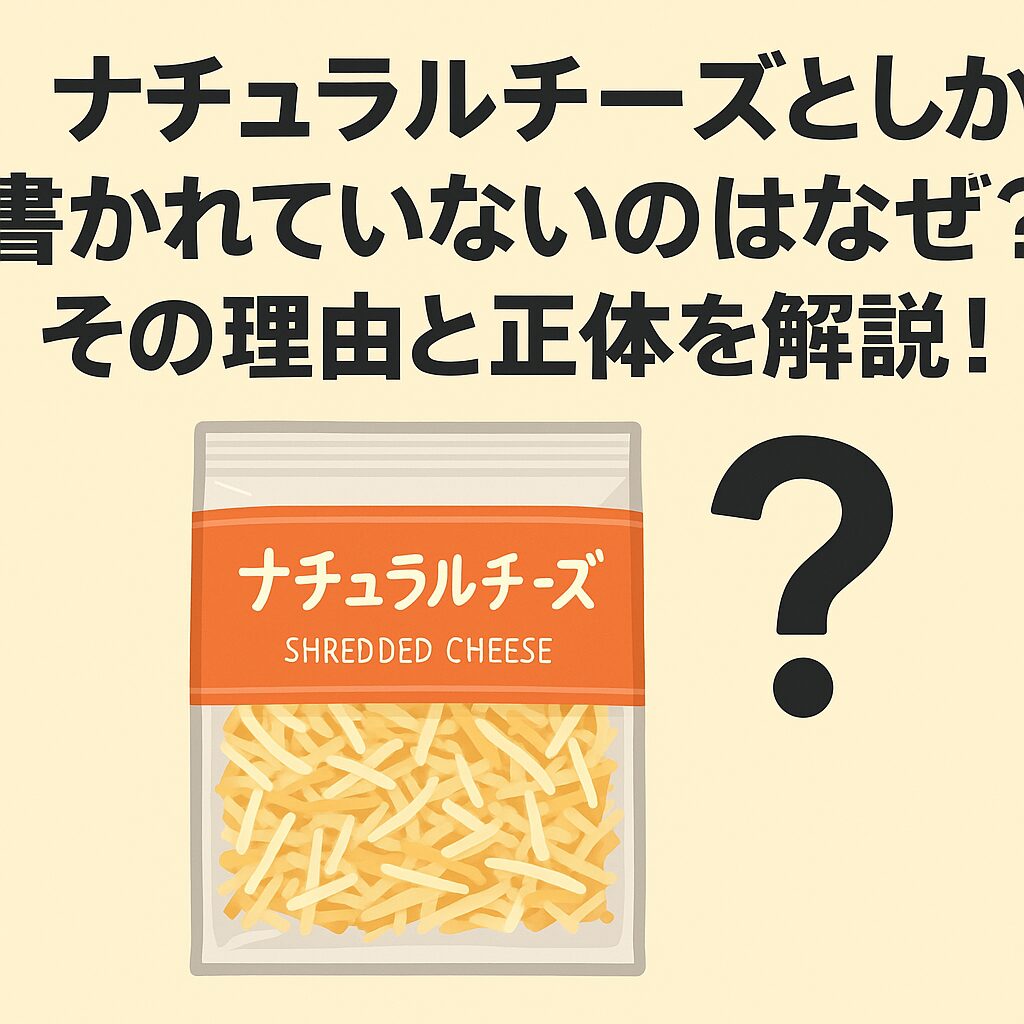

ナチュラルチーズとしか書かれていないのはなぜ?その理由と正体を解説!

スーパーなどで見かける「ふりかけるチーズ」や「シュレッドチーズ」。

パッケージ裏を見てみると、「種類別:ナチュラルチーズ」とだけ書かれていて、具体的なチーズ名(モッツァレラ?チェダー?ゴーダ?)が書かれていないことに気づく人もいるかもしれません。

なぜメーカーはチーズの種類を詳しく書かないのでしょうか?

この記事では、その理由と、実際に中に入っている可能性のあるチーズについてわかりやすく解説します。

ナチュラルチーズとは?

まず、ナチュラルチーズとは何かを確認しておきましょう。

「ナチュラルチーズ」は、生乳に乳酸菌や酵素を加えて発酵・熟成させたもの。モッツァレラやチェダー、カマンベール、ブルーチーズなどもすべてこのカテゴリに含まれます。

一方で、ナチュラルチーズを加工して作られる「プロセスチーズ」は、ナチュラルチーズを加熱して溶かし、再び固めたもの。スライスチーズやキャンディチーズなどによく使われています。

つまり、「ナチュラルチーズ」とだけ書かれていても、それがどんな種類のチーズなのかまでは分からない、というわけです。

なぜ具体的なチーズ名が書かれていないのか?

では、なぜ多くの市販品には「モッツァレラ」や「チェダー」などのチーズ名が書かれていないのでしょうか? そこには主に3つの理由があります。

理由①:仕入れの自由度を確保するため

チーズは原材料の価格や供給状況が日々変動しています。

特に海外産チーズは輸入コストや為替の影響も受けやすく、メーカーとしては柔軟に対応できるようにしておきたいのです。

たとえば、ある時期はモッツァレラを多めに使い、別の時期にはゴーダを多めにする。そんなブレンドの調整ができるよう、「ナチュラルチーズ」とだけ書くことで、パッケージを毎回変える必要がなくなります。

理由②:味や食感が安定していればOKとされている

ふりかけチーズやミックスチーズは、ピザやサラダ、カレーにかけるなど、「料理に混ぜて使う」ことが多いため、個々のチーズの違いがそこまで目立たないことも理由の一つです。

消費者が求めているのは「とろける」「まろやか」「クセがない」といった使いやすさ。

そのため、メーカーもあえて細かくチーズの種類を書くよりも、使い勝手や価格で勝負しているわけです。

理由③:表示義務の観点から

食品表示基準では、複数のナチュラルチーズを混ぜた製品でも、原材料表示には「ナチュラルチーズ」と一括表記することが可能です。

つまり、ルール的に詳しく書く必要がないため、簡潔に「ナチュラルチーズ」とだけ書かれているのです。

実際に入っている可能性のあるチーズとは?

では、ナチュラルチーズとだけ書かれたチーズには、実際には何が入っているのでしょうか?

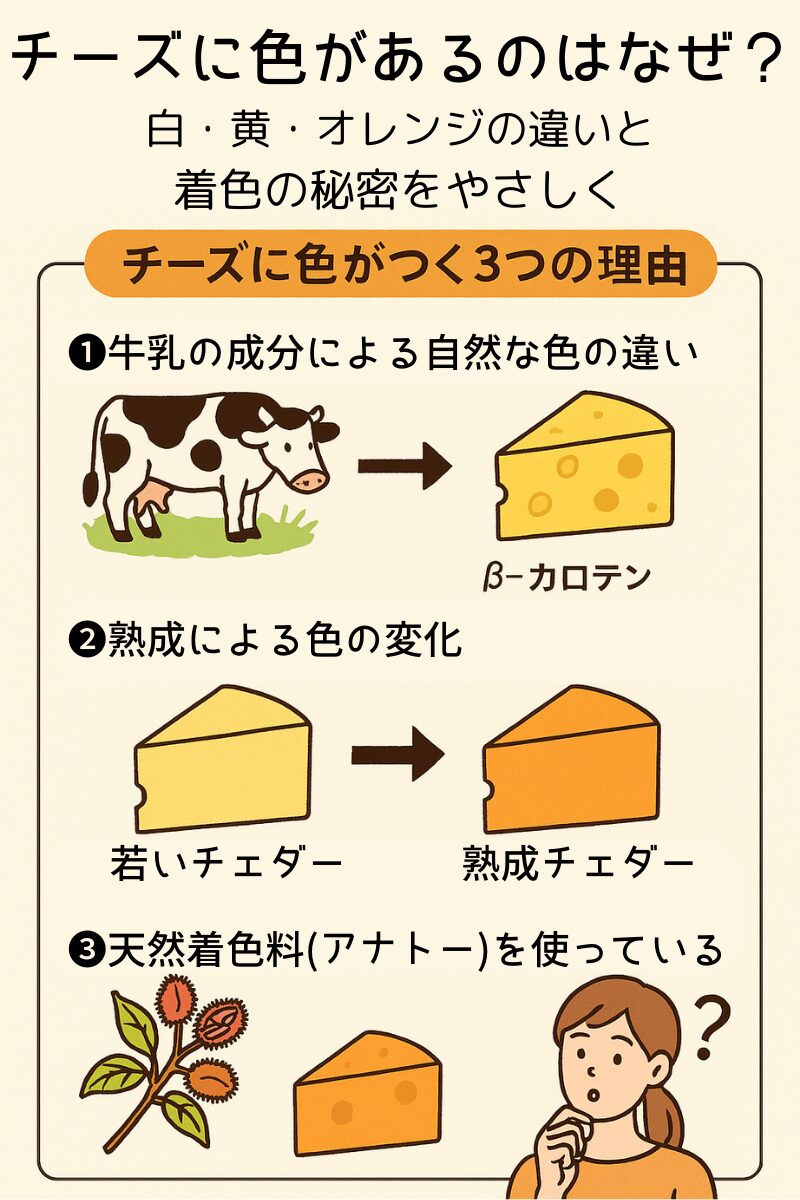

色や用途から推測することができます。

- 白い部分 → モッツァレラやゴーダの可能性

- 黄色やオレンジ色の部分 → チェダー、または「カロテノイド色素」で色付けされたナチュラルチーズ

たとえば、ある市販の「ふりかけるチーズ」では、原材料表示に「ナチュラルチーズ(生乳、食塩)、セルロース、カロテノイド色素」とありました。

このカロテノイド色素は、チェダーに似たオレンジ色を出すために使われていることが多く、必ずしも“チェダーそのもの”とは限りません。

見分けるヒントはある?

チーズの種類を見分けるヒントは少ないですが、以下のような点に注目すると推測できることがあります。

- 色:白ならモッツァレラやゴーダ、オレンジ系はチェダー風

- 香り・風味:加熱時にナッツのような香ばしさがあればチェダーの可能性

- とろけ具合:モッツァレラはよく伸びるが、ゴーダは控えめ

また、製造元が記載されていれば、その会社の公式サイトで同様の製品を探し、詳しい情報が得られる場合もあります。

チーズの正体が気になる人へ

「ナチュラルチーズだけじゃ物足りない!」

そんな人は、単一のチーズ名が明記されている商品を選ぶのがおすすめです。

たとえば、

- 「100%モッツァレラ使用」

- 「熟成チェダーチーズ配合」

- 「ゴーダチーズ使用」

といった記載がある商品なら、何が使われているか明確に分かります。

まとめ

「ナチュラルチーズ」とだけ書かれている理由は、原材料の自由度を保つため、表示ルール上の問題、そしてコストと使いやすさのバランスを取るためという、メーカー側の工夫にあります。

私たちが気軽にふりかけているチーズには、実はその時々で異なるチーズが使われていることも。

でもだからこそ、「今日はチェダーっぽい味が強いな」など、ちょっとした違いを楽しんでみるのも面白いかもしれませんね。